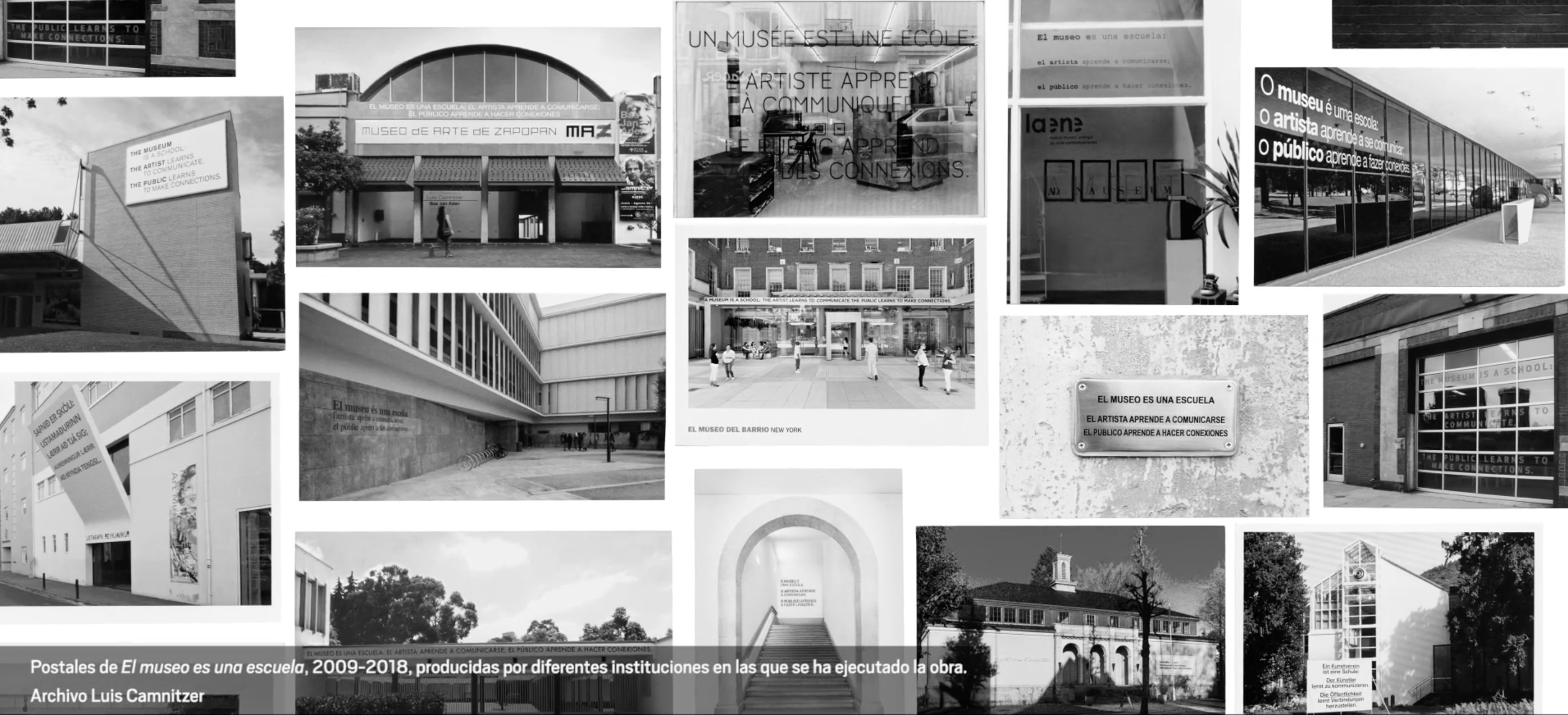

Usar a arte para estabelecer conexões a partir de um fazer coletivo esteve desde sempre entre as principais abordagens do artista, crítico e pedagogo Luis Camnitzer. Sua frase-instalação “O Museu é uma Escola: o artista aprende a se comunicar, o público aprende a estabelecer conexões” resume alguns dos aspectos fundamentais em sua trajetória de mais de cinco décadas. Idealizada em 2009 e exibida desde 2011 em fachadas de mais de 20 instituições, entre elas o Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 2016, a instalação é um dos trabalhos mais conhecidos do artista nascido na Alemanha (1937), criado no Uruguai e radicado em Nova York desde 1964. Foi lá que iniciou sua produção como integrante do coletivo The New York Graphic Workshop (1964-1970), e junto com outros latino-americanos imigrantes como Liliana Porter e Luis Felipe Noé explorou técnicas democráticas de impressão e a combinação entre imagem e palavra.

Desde então, Camnitzer construiu uma obra múltipla e em diversas frentes, mas que muitas vezes levam a uma mesma conclusão: “O que falo é quase sempre igual: que a arte e a educação, quando bem compreendidas, são mais ou menos a mesma coisa”, afirma à seLecT. Nesta entrevista, ele comenta sobre o desmantelamento das estruturas comunitárias, reforçada pelo atual contexto, e do papel da arte como um instrumento utópico de sobrevivência.

O artista é o palestrante inaugural do Seminário seLecT de Arte e Educação, que será transmitido ao vivo na plataforma da seLecT no Youtube: youtube.com/c/selectartbr. Na palestra The New Man, na terça feira 15, às 16h, ele fará uma recontextualização para os dias de hoje das ideias de Che Guevara sobre arte e sociedade.

O seminário é a terceira etapa do Prêmio seLecT de Arte e Educação, uma iniciativa organizada pela revista seLecT desde 2017, criada para valorizar e incentivar escolas, instituições de arte, espaços de ensino, projetos artísticos colaborativos e iniciativas inovadoras e experimentais que favoreçam os diálogos e os vínculos entre arte e educação. A terceira edição tem correalização do Itaú Cultural, apoio da galeria Almeida e Dale, parceria da galeria A Gentil Carioca e da Arapuru London Dry Gin.

seLecT: Começo com uma pergunta genérica, mas inevitável nesse contexto: como tem passado nesses últimos meses e que impacto acredita que essa pandemia terá tanto na produção da arte atual quanto em novas formas de percepção artística?

Luis Camnitzer: Entre os trabalhos artísticos que tenho visto, noto muito uma produção realizada coletivamente como um quebra-cabeças, especialmente na música e na dança, criadas com vários participantes em fragmentos individuais, desde suas casas, e depois editadas para formar um todo coerente. É algo muito engenhoso, um pouco como os contos e poemas ao estilo dos “cadáveres esquisitos” surrealistas. Mas, a longo prazo, esse é também um formalismo um pouco cansativo. De forma geral, acho que há uma tendência, inclusive um perigo, de dar primazia à introspecção. Existe a possibilidade de perdermos de vista nosso compromisso social com uma comunidade com a qual só devemos ter um contato mediado. Estou, por exemplo, fazendo muitas coisas por Zoom e noto que é como falar para o vazio. Não há como perceber a linguagem corporal do público, nem mesmo uma risada quando alguém faz uma piada. Tudo isso dá a impressão que o universo se limita às quatro paredes da casa e que as angústias pessoais são mais importantes que o bem comum. Dentro de alguns anos, saberemos se isso terá um efeito duradouro ou não e quais os efeitos na arte.

Em seu ensaio O Museu É uma Escola, o senhor afirma que a função de uma obra de arte é nos apresentar não apenas algo que não conhecemos, mas também o que não é conhecível. Acha que esse papel é ainda mais importante hoje, quando o mundo, como o conhecíamos, desapareceu?

A arte é útil para especular e explorar tudo sem limites. A sociedade e seus sistemas de ensino nos fazem acreditar que o que importa é saber memorizar o que já se sabe e, depois, ver o que se pode deduzir desse conhecimento. Com a arte, por outro lado, podemos saltar no vazio e viajar por aquele campo que geralmente é descartado como algo negativo e que chamamos de “ignorância”. No entanto, esse campo, bem compreendido, é justamente onde existem coisas que ainda não têm nome e, portanto, são livres. É o que chamamos de “mistério”, uma palavra arruinada pela religião porque tenta manter o mistério encerrado em seus dogmas. Na arte, mistério é algo que nada tem a ver com obscurantismo; é o estímulo que nos faz imaginar continuamente para desvelá-lo. É por isso que a arte é uma metadisciplina do conhecimento e não apenas uma forma de produzir objetos.

Muito se comentou, no início da pandemia, o fato do MoMA-NY e outros grandes museus terem demitido suas equipes do setor educativo, ao invés de treiná-los para migrar as atividades para o on-line. Qual a sua opinião sobre esses episódios? Como adaptaria algumas de suas ideias sobre o papel pedagógico dos museus para o mundo digital?

Este é o momento de reconceitualizar a função dos museus e assumir a responsabilidade de que educar é mais importante do que colecionar. O que a maioria dos museus está tentando fazer é preservar o passado em um formato reduzido e com o mínimo de perdas possível, ao invés de enfrentar o desafio de uma situação sem precedentes em nossa memória, que nos oferece a oportunidade de olhar para essa nova realidade como um marco zero. O que o MoMA fez é reacionário, estúpido e cego, se tentarmos olhar para o futuro. É o momento de reeducar a equipe curatorial para assumir responsabilidades pedagógicas e ampliar sua equipe pedagógica, e não de apagá-la. É hora de redesenhar a comunicação com o público e deixar de ser a única organização centrípeta tradicional para ser igualmente centrífuga, com diálogos criativos de mão dupla. A missão de um museu não deve ser fazer com que o público conheça as obras que tem ou expõe, mas sim ajudar o público a ser um agente criativo, que ajude na construção de uma sociedade melhor.

Entre as iniciativas feitas por museus, nesse período, estão as campanhas colaborativas em redes sociais, como pedidos para que as pessoas reencenassem em suas casas versões de obras de arte conhecidas. Muitas estão reunidas na hashtag #betweenartandquarentine, criada pelo Rijkmuseum, da Holanda, e copiada por outras instituições. Como vê essas iniciativas? Acredita que são válidas como formas de interlocução e tentativa de tornar a arte democrática e coletiva?

A recriação performática de obras de arte produz resultados divertidos, mas conceitualmente isso nada mais é do que um refinamento do consumo de obras de arte, semelhante ao ato de copiar uma pintura famosa. É algo que provavelmente será útil para as relações públicas das instituições, mas duvido que tenha algum impacto na democratização da arte. Pode divertir como espetáculo, mas não acredito que gere novos conhecimentos.

A Bienal do Mercosul foi um dos eventos que precisou cancelar as exposições, levando suas atividades para o espaço digital. A apresentação dos trabalhos não me parece ter funcionado bem na plataforma criada, mas houve um esforço grande de se criar uma programação educativa on-line. Como vê essas transformações depois de ter realizado a curadoria pedagógica na 6ª edição desta bienal, em 2007?

Infelizmente não tive a oportunidade de acompanhar esta Bienal do Mercosul. Sou amigo de Andrea Giunta há muitas décadas e tenho total confiança em seu trabalho. Com esta edição, em particular, a situação era difícil porque a pandemia começou quando a bienal já estava planejada. Mas diria que em geral as bienais estão enfrentando problemas similares aos museus, com a tentação de resgatar os formatos do passado e transferi-los para as telas dos computadores, ao invés de buscar um novo começo a partir da crise. Quanto trabalhei na 6ª Bienal (2006-7) com Gabriel Pérez-Barreiro, tínhamos consciência que o formato tradicional das bienais era obsoleto e tratamos, ainda que timidamente, de criar uma situação relacionada com o conhecimento ao invés do consumo. Enfatizou-se a formulação e solução de problemas, a participação da escola neste processo e a educação pública por parte do público. Quando aceitei o cargo de curador pedagógico, foi com a condição de que a equipe funcionasse permanentemente e não vinculada a cada bienal. A diretoria acatou as condições, mas infelizmente não as cumpriu, e a bienal voltou a depender da boa vontade do curador-chefe em cada uma de suas edições. Algumas bienais, portanto, se preocuparam com a parte pedagógica e outras com o estrelato curatorial. Perdeu-se a continuidade pedagógica e a possibilidade de se adaptar construtivamente às circunstâncias e, assim, minimizar o impacto das crises.

Gostaria que comentasse um pouco sobre o tema da palestra The New Man, que trata da recontextualização dos comentários de Che Guevara sobre arte e sociedade.

Talvez por causa da quarentena comecei a revisar minha própria formação de uma forma introspectiva e encontrei esse texto de ‘Che,’ que foi uma carta escrita ao diretor de um jornal para o qual eu estava trabalhando na época, o semanário uruguaio Marcha. [O texto deu origem ao livro Socialist and Man in Cuba, 1965]. Isso coincidiu com minha preocupação com o isolamento individualista produzido pela quarentena. Já se passaram seis meses. Tirando poucas e cuidadosas interrupções, vivo confinado. É uma espécie de prisão domiciliar. Isso me fez revisar meu conceito de “experiência” e contrapor ao que chamo de “in-periencia”, que é uma forma de usar o interno para processar o externo em forma de militância social. Em tudo isso há convergências e divergências com o que Che mencionou sobre arte e me pareceu um tema interessante para que pessoas mais capazes do que eu elaborem melhor mais tarde. Gostaria muito de poder ler mais material sobre isso.

Em um texto para o catálogo da VI Bienal de Havana (1977), o senhor menciona algo semelhante, sobre o desmantelamento das estruturas comunitárias e a destruição da noção de nós. Como falar sobre isso no atual contexto?

Relendo esse texto, 23 anos depois, parece que a situação é muito pior. Aos poucos, está se instalando o que chamo de “palhaçocracia” nos governos – mas com pessoas medíocres até como palhaços, pois não conseguem fazer ninguém rir. São pessoas que vivem em uma cápsula narcisista e não entendem que existe um “nós”, e que quem está trabalhando em um governo é contratado para alimentá-lo e apoiá-lo. No contexto atual, isso se tornou mais agudo. Estar em situação de quarentena, rompê-la (ou pelo menos não usar máscara), agindo fisicamente sobre o “nós”, é uma forma de contaminar e destruir a comunidade. Ao respeitá-la, ficamos isolados e o “nós” se torna virtual, corre-se o risco de se tornar uma memória nostálgica. A resistência, como escrevi naquela época, está em manter a consciência utópica de sobrevivência, não aceitar a possibilidade de derrota e usar a arte como instrumento de manutenção da saúde mental.